La dette pré-Covid était-elle vraiment de la "mauvaise dette" ?

Petite tentative pour séparer le bon grain de l'ivraie

Depuis le célèbre discours de Mario Draghi à Rimini en août 2020, la distinction entre la “bonne” et la “mauvaise” dette s’est imposée dans le débat public.

Le sujet est intéressant, car on réduit trop souvent le débat sur la politique budgétaire à la question de la soutenabilité de la dette publique.

Soutenabilité et efficacité ne vont pas forcément de pair

Mais une dette publique peut parfaitement être soutenable sans pour autant avoir été contractée pour des raisons économiques légitimes.

En effet, le concept de soutenabilité renvoie à la capacité de l’État à conserver la confiance des marchés qui le financent, tandis que la question de l’efficacité renvoie aux effets, positifs ou négatifs, de la dette levée.

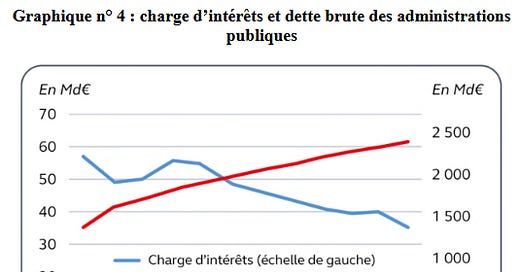

Dans le cas de la France, il est assez largement admis que la dette publique d’avant-crise était soutenable, dès lors notamment que son accroissement s’est accompagné d’une baisse continue de son coût de financement, du fait de la chute structurelle des taux d’intérêt :

En revanche, on entend souvent dire qu’il s’agissait d’une dette inefficace car contractée pour de mauvaises raisons.

Voilà par exemple ce que déclarait hier le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin :

Nous nous sommes endettés trop souvent pour financer notre déficit courant, pour combler des trous budgétaires. Endettons-nous davantage pour investir et ayons plus de fermeté pour équilibrer nos comptes courant.

Qu’ont à nous dire les économistes sur le sujet ?

Il existe deux principaux motifs légitimes d’endettement

De la lecture d’une synthèse récente publiée par le FMI sur le sujet, il ressort qu’il existe principalement deux motifs légitimes d’endettement.

1) Le premier motif légitime d’endettement, c’est d’investir dans des projets dont le rendement économique et social excède le coût de financement ajusté du risque.

Schématiquement, il faut que les bénéfices du projet excèdent ses coûts pour la collectivité. Si ce n’est pas le cas, l’épargne aurait été mieux mobilisée pour un autre usage et il en résulte une perte d’efficacité pour l’économie.

Pour les gros projets d’investissement de l’État et ses opérateurs, la loi prévoit d’ailleurs la réalisation une évaluation socio-économique pour vérifier que cette condition est remplie, avec une contre-expertise obligatoire pour les plus importants.

Dans ce cas, le recours à l’endettement est d’autant plus légitime que les effets positifs des investissements publics s’étendent souvent sur plusieurs générations et qu’il est donc logique d’en étaler le coût dans le temps.

2) Le second motif légitime d’endettement, c’est de soutenir l’activité économique en cas de choc de demande négatif.

En effet, on ne lègue pas seulement des actifs et des dettes aux générations futures : on leur transmet également un état de l’économie.

En cas de choc, s’endetter pour soutenir l’économie peut permettre de prévenir une destruction de capital productif et humain qui aurait durablement pesé sur le niveau le niveau de PIB en sortie de crise.

C’est ce que l’on appelle dans notre jargon les “effets d’hystérèse” : sans soutien public, des entreprises viables font faillite et des travailleurs se retrouvent durablement éloignés de l’emploi et perdent en compétence, si bien que l’économie ne retrouve jamais son régime de croissance d’avant-crise une fois le choc surmonté. Il s’agit alors d’une mauvaise opération économique mais aussi budgétaire, puisque cela pèse sur les recettes publiques et accroît le déficit.

Dans le cas de la crise sanitaire, certaines études suggèrent par exemple qu’on aurait assisté à une augmentation de 10 points du taux de défaillance des PME en l’absence d’intervention publique !

Concrètement, le soutien public peut prendre deux principales formes.

D’abord, laisser jouer les “stabilisateurs automatiques”. Quand l’activité est déprimée, les recettes rentrent moins bien et les dépenses sociales s’accroissent. Si l’État ne cherche pas à rééquilibrer ses comptes par des hausses d’impôts ou des baisses de dépenses, cela le conduit mécaniquement à prendre à sa charge une partie du coût de la crise.

Ensuite, adopter des plans de soutien et de relance, lorsque l’on estime que le jeu des stabilisateurs automatiques est insuffisant pour soutenir l’activité. C’est typiquement ce que l’on fait depuis l’an dernier.

Peut-on mesurer la “mauvaise dette” ?

S’il existe un relatif consensus sur les motifs légitimes d’endettement, on essaye rarement de mesurer la part de la “bonne” et de la “mauvaise” dette.

C’est d’autant plus surprenant qu’en France, l’idée que l’on s’endettait avant la crise pour de mauvaises raisons me paraît assez largement partagée.

Schématiquement, il me semble que l’on peut pourtant essayer de donner un ordre de grandeur de la “bonne dette” en cumulant trois contributions :

l’investissement public net de la dépréciation, ce qui revient à mesurer la part de l’endettement qui permet d’accroître le stock de capital public (et non simplement de maintenir le stock de capital public existant) ;

la part du déficit liée au cycle économique lorsque celui-ci pèse sur l’activité, ce qui revient à mesurer la part de l’endettement liée aux “stabilisateurs automatiques” ;

le coût des plans de relance et de soutien, qui visent à aider l’économie à repartir lorsque les “stabilisateurs automatiques” ne suffisent pas.

Bien sûr, cette méthode est imparfaite. Elle revient à considérer implicitement que l’ensemble de l’investissement public est efficace et qu’il est toujours légitime de soutenir l’économie face à un choc négatif. En sens inverse, elle ignore les projets “sociaux” qui ne sont pas comptabilisés comme de l’investissement par l’Insee mais peuvent contribuer à la croissance.

Il me semble toutefois que ces critiques peuvent être relativisées. Les études empiriques menées par exemple par l’OCDE suggèrent le plus souvent que l’investissement public est plutôt efficace en France. En outre, ignorer les investissements sociaux n’est pas aussi problématique qu’il n’y paraît, dès lors que c’est l’investissement net (et non pas brut) qui nous intéresse. Par exemple, éduquer une génération en payant des professeurs ne traduit pas un effort d’investissement net, dès lors qu’il s’agit avant tout de remplacer une autre génération partie à la retraite.

Qu’en est-il alors pour la France ?

Entre 1995 et 2019, près de 40 % de la hausse de l’endettement français correspondrait à de la “mauvaise dette”

J’ai effectué les calculs pour la période 1995-2019 à partir des estimations de la Commission européenne et de la Cour des comptes, dont je vous livre ici les résultats :

Sur la hausse de l’endettement de 42 points de PIB observée sur la période, on peut ainsi estimer grossièrement qu’environ 60 % correspond à de la “bonne dette” et 40 % à de la “mauvaise dette”. Il s’agit bien sûr d’un simple ordre de grandeur.

Si l’on restreint maintenant l’analyse à la période plus récente, une tendance plus préoccupante apparaît clairement.

En effet, l’investissement net était devenu pratiquement nul avant la crise (0,1 % du PIB en moyenne sur 2015-2019), ce qui signifie qu’au cours de la période récente, le dette a quasiment exclusivement financé des dépenses courantes.

C’est d’autant plus paradoxal que la baisse des taux d’intérêt aurait dû en toute logique rendre de nouveaux projets rentables.

Il s’agit malheureusement d’un phénomène européen : en 2019, l’investissement public net était tout simplement de… zéro au sein de la zone euro.

Réduire une “mauvaise dette” n’est pas forcément une bonne idée

Pour terminer, je voudrais insister sur un point qui est souvent mal compris dans le débat public et qui peut sembler paradoxal en première analyse : ce n’est pas parce qu’une dette a été contractée pour de mauvaises raisons qu’il faut forcément chercher à la réduire.

En effet, la dette publique passée constitue largement un “coût irrécupérable” (sunk cost), c’est-à-dire un coût déjà engagé qui ne sera pas recouvré.

S’il aurait été plus efficace économiquement de ne pas s’endetter à cette hauteur avant la crise, cela ne signifie donc pas pour autant qu’il sera optimal après la crise de s’engager dans une stratégie de diminution rapide de l’endettement.

Certaines recherches menées par les services du FMI suggèrent ainsi qu’il est souvent plus efficace pour les pays crédibles budgétairement de “vivre avec une dette élevée” plutôt que de chercher délibérément à dégager des excédents pour réduire son endettement. En effet, le gain lié au désendettement, qui tient principalement à la diminution du risque de crise de financement, est souvent inférieur aux coûts macroéconomiques liés aux baisses de dépenses et aux hausses d’impôts.

Ce sont précisément sur ces sujets que l’on attend avec impatience de lire la contribution de la commission sur l’avenir des finances publiques, qui remettra demain son rapport au Premier ministre :

Comment faire en sorte que la dette d’après-crise soit de la “bonne dette” ?

Que faire du stock de dette existant, dans un contexte où les taux pourraient rester durablement bas ?

Hâte de lire votre commentaire des travaux de la commission sur l'avenir des finances publiques. Merci pour cette analyse sur la "mauvaise dette", rarement (jamais ?) quantifiée.

Bonjour,

Merci beaucoup pour ce post vraiment très intéressant et bien construit qui répond à beaucoup

de mes questions. Il y a toutefois un élément de vos calculs qui m'interroge, à savoir le choix de retenir l'investissement net et non brut comme "bonne dette". Pourquoi s'endetter pour maintenir à niveau les équipements existants serait moins justifié que pour en construire de nouveaux ?

S'endetter pour réhabiliter l'ensemble des ponts afin de maintenir le niveau de l'actif public me semble par exemple avoir des bénéfices socio-économiques de long-terme certains.

La question se pose d'autant plus en France, caractérisée par un haut niveau d'équipements publics : l'effort d'investissement pour parvenir au "zéro net" doit être déjà élevé, et l'utilité marginale des nouveaux projets est décroissante. Enfin, chaque investissement dans des équipements nouveaux induit des coûts de fonctionnement, qui risquent d'être financés par de la "mauvaise dette".

Merci d'avance pour vos éclairages