L'introuvable boucle prix-profits

Plutôt que de polémiquer, et si on essayait de trouver un terrain d'entente face au choc inflationniste ?

Alors que la zone euro avait semblé un temps échapper à l’envolée des prix observée aux États-Unis, le conflit en Ukraine a conduit à une rapide convergence des taux d’inflation :

Mais les causes de l’inflation sont toutefois très différentes de part et d’autre de l’Atlantique.

La hausse des prix de l’énergie appauvrit la zone euro

La hausse des prix de l’énergie joue ainsi un rôle beaucoup plus significatif en zone euro, du fait des écarts de structure de consommation et de la plus forte dynamique des prix du gaz.

Au-delà de ses effets sur les prix, ce choc énergétique a également un effet très différent sur le plan de la croissance car la zone euro importe l’essentiel de son énergie, alors que les États-Unis sont désormais exportateurs nets.

De ce fait, le prix des exportations américaines a augmenté plus vite que le prix de leurs importations, alors que l’on observe l’inverse en zone euro. C’est un enrichissement dans un cas, un appauvrissement dans l’autre.

En France, le prix des importations s’est ainsi envolé de 16 % sur un an (!).

Pour un même volume d’importations, nous avons payé 29 milliards d’euros de plus au premier trimestre 2022 qu’au premier trimestre 2021 - même si ce renchérissement a jusqu’à présent été partiellement compensé par une hausse de nos prix à l’exportation (+ 12 %), principalement liée au transport maritime.

Pour les européens, la hausse des prix de l’énergie constitue donc une perte sèche de revenu pour l’ensemble de l’économie, qui va devoir se répartir entre les ménages (baisse des salaires réels), les entreprises (baisse des profits) et les administrations publiques (hausse du déficit public).

Ce processus est déjà en cours.

La perte de revenu commence à se matérialiser

On sait que les administrations publiques ont d’ores et déjà décidé de prendre en charge une part substantielle du choc sous forme de transferts et de blocages des prix, pour un coût de l’ordre de 26 milliards d’euros en France.

En complément, il ne faut pas oublier qu’elles absorbent mécaniquement une autre partie du choc par le jeu des stabilisateurs automatiques.

En France, une baisse du PIB de l’ordre de 1 % se traduit ainsi par une augmentation du déficit de l’ordre de 15 milliards d’euros, principalement du fait de la baisse de recettes induite.

Dans une moindre mesure, les ménages ont également commencé à absorber une partie du choc, car leurs revenus n’augmentent pas aussi rapidement que les prix.

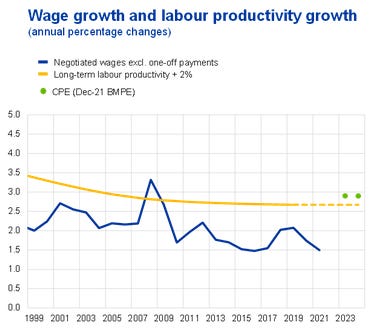

Jusqu’à présent, les salaires européens ne connaissent pas le même dynamisme que celui observé aux États-Unis et au Royaume-Uni - et ce même en tenant compte de la dernière vague d’accords salariaux.

En France, la croissance des salaires bruts (1 %) est passée en-dessous de l’inflation des prix à la consommation des ménages (1,3 %) au premier trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2022, l’OFCE anticipe désormais un recul du pouvoir d’achat de 0,8 %, malgré les nouvelles mesures de soutien annoncées par le Gouvernement. Il faudrait remonter à 2013 pour trouver une baisse de plus grande ampleur.

La peur de la boucle prix-profits

Dans ce contexte, il n’est pas illégitime de poser la question de l’évolution des profits des entreprises, dont la baisse constitue un autre moyen d’absorber la perte de revenu.

Ces derniers jours, le sujet a toutefois pris une tournure très polémique, plusieurs économistes, politiques et journalistes n’hésitant pas à parler de véritable “boucle prix-profit”.

Pour Jean-Luc Mélenchon, “profits trop élevés et spéculation sans bornes sévissent parce que les firmes ont désormais un pouvoir quasi sans limites pour fixer les prix”… le journaliste Romaric Godin allant jusqu’à faire des salariés “les dindons de la farce et les victimes expiatoires de la priorité donnée aux marges”. Les entreprises sont ainsi accusées de répercuter les augmentations de prix des importations en améliorant leur marge au passage, au lieu d’absorber une partie du choc.

Curieusement, ces affirmations très fortes ne sont jamais vraiment étayées.

Si les données sont encore assez fragiles et peu nombreuses pour 2022, il existe pourtant un moyen assez simple se faire une première idée sur la question.

Comptablement, le PIB correspond à la valeur ajoutée brute créée au sein de l’économie, qui est ensuite distribuée aux différents facteurs de production.

Dans l’approche par les revenus, le PIB en valeur peut ainsi s’écrire comme la somme de la rémunération des salariés, des bénéfices des entreprises (l’excédent brut d’exploitation des entreprises et le revenu brut des indépendants) et des impôts sur la production (nets des subventions).

En partant de cette identité comptable et en divisant par le PIB en volume, l’augmentation des prix à la production peut alors s’écrire comme la moyenne pondérée de l’évolution du coût salarial unitaire, du profit unitaire et des taxes unitaires nettes.

Qu’est-ce que cela donne en France ?

Sur un an, les prix à la production ont augmenté de 1,3 % dans notre pays. C’est beaucoup moins que les prix à la consommation, car il ne vous a pas échappé que nous ne produisons pas de pétrole.

Lorsque l’on décompose cette hausse, il apparaît qu’elle a été tirée par l’augmentation des coûts salariaux unitaires et des taxes nettes unitaires, alors que la contribution des profits a été fortement négative.

Pour les seules entreprises non financières, le taux de marge s’est ainsi établi à 31,6 % au premier trimestre, contre 34,2 % en moyenne en 2021. Dans les comptes des entreprises, la baisse des salaires réels a été plus que compensée par la diminution de la productivité et surtout la hausse des prélèvements liée à l’extinction des aides Covid.

Jusqu’à présent, la compression des marges a donc contribué à contenir la hausse des prix en France, ce qui est d’autant plus légitime qu’on partait d’un point haut en 2021.

Ce n’est d’ailleurs pas une surprise car historiquement les périodes de dégradation du solde énergétique ont été accompagnées en France d’une compression des marges des entreprises, comme le soulignait l’économiste Denis Ferrand. Pour la boucle “prix-profits”, il faudra donc repasser !

Et si on jouait le jeu de la coordination ?

Plutôt que continuer à opposer entreprises, administrations et salariés, il me semble que l’on aurait intérêt à davantage se coordonner pour éviter un dérapage durable de l’inflation et répartir équitablement la perte de revenu.

Récemment, Jean-Pisani Ferry et Olivier Blanchard ont ainsi plaidé en faveur de négociations tripartites entre les entreprises, les travailleurs et l’État.

L’objectif serait de maintenir les demandes de revalorisation salariale à un niveau compatible avec la cible d’inflation de la BCE, en contrepartie des aides ciblées apportées par l’État et d’un effort sur les marges des entreprises.

Précisons que cela ne signifie pas que les rémunérations ne doivent pas augmenter : en supposant une augmentation de la productivité du travail proche de 1 %, une augmentation des prix à la production de 2 % est compatible avec une hausse des salaires nominaux de près de 3 %, bien supérieure aux niveaux observés avant la crise en zone euro.

L’expérience ne serait pas inédite : en France, le blocage des prix et des revenus décidé en 1982 avait ensuite laissé place à une politique active du Gouvernement pour inciter les partenaires sociaux à prendre comme référence dans les négociations salariales non plus l’inflation passée mais l’objectif affiché dans le budget de l’État, facilitée par l’obligation annuelle de négociation sur les salaires au niveau de la branche et dans les grandes entreprises instituée par les lois « Auroux ».

Reste une différence majeure par rapport à la situation des années 1980, qu’il nous faudra bien prendre en compte : aujourd’hui, près de la moitié de la population adulte bénéficie de droit d’une pleine indexation sur les prix, même si elle intervient ex-post.

Cette année, les revalorisations anticipées décidées par le Gouvernement devraient même permettre de compenser en quasi-totalité ces ménages de façon immédiate.

Si l’inflation durait, il serait difficilement compréhensible de ne pas repenser ces indexations à l’aune de l’effort demandé aux salariés et aux entreprises.

Sans polémiquer, observons que le niveau de vie des retraités est supérieur de 3 % environ au reste de la population – et même de 9 % si l’on tient compte du fait qu’ils sont plus souvent propriétaires de leur logement. Contrairement à 1982, le sujet n’est plus marginal puisque les retraités représentent désormais 27 % de la population, trois fois plus qu’au début de l’ère Mitterrand.

Sans doute ne serait-il donc pas illégitime que les retraités soient les premiers des « protégés » à partager le fardeau de l’effort, au-delà d’un certain seuil de revenus permettant de préserver les plus modestes.

Que retiens tu des pratiques de négociations salariales allemandes qui pourrait être utile en France ? (1) devant une dégradation des termes de l’échange qui est peut-être réversible faut-il des primes et/ou des hausses de salaires, (2) entre rien du tout et une indexation 100% qui enclenche une boucle qu’est-ce qui stabilsie, une part fixe de la VA ? PS : partager la même monnaie que les Allemands est une raison de plus pour regarder leurs pratiques sociales.

Merci pour ton effort de pédagogie sur ce sujet important. Reste à le transcrire dans une version plus grand public. Le défi est lancé. 😉.

Dans le discours, on continue trop de mélanger sous le même vocable de "inflation" :

1. L’amélioration ou la dégradation des termes de l’échange : amélioration par l’ouverture au commerce et la croissance chinoises avant, dégradation par les chocs pétro-gaziers aujourd'hui ;

2. La hausse relative de tous les prix rapportés aux salaires : baisse de la productivité à court/moyen terme par exemple induite par le renoncement (nécessaire) aux énergies fossiles ;

3. La hausse générale des prix et salaires, inflation monétaire proprement dite, la seule qui pourrait être neutre (transfert des détenteurs d'obligations à taux fixes à leurs émetteurs).

C'est notamment très utile de mettre en valeur, comme tu le fais, la notion de termes de l'échange et son évolution (dans le temps et l'espace : UE et USA ne connaissent pas la même inflation ; ce qu'on connaît aujourd'hui ressemble fortement à ce qu'on a connu dans les années 1970). Leur dégradation a deux effets à mon sens pour l'UE importatrice de pétrole et de gaz :

(1) même si la production Y était inchangée, on devrait dépenser moins (Etat compris) car C=Y.(p_de_Y)/(p_de_C), au point près de ce qu'on emprunte à l'étranger (déficit des biens et services)

(2) lorsqu'on doit optimiser une production Y, fonction de (K,L,M), où M est un intrant (importé), la hausse de (p_de_M)/(p_de_Y) induit une baisse de Y en volume.

Partant de là, il paraît inévitable que tout le monde ait un effort à faire ménages, entreprises et Etat. Du reste les entreprises ce sont encore des ménages (épargnants, salariés, clients) et l'Etat ce sont aussi des ménages (contribuables actuels ou futurs, bénéficiaires des services publics).

Que tout le monde soit préservé serait bien mais semble impossible : une boucle salaires-prix aggraverait l'inflation sans restaurer le pouvoir d'achat. Quand l'offre est le problème, la demande n'est pas la solution. Quand les prix réels relatifs changent, les valeurs nominales n'y peuvent mais.

Ce que tu proposes pour la répartition de cet effort est intéressant, a fortiori si on y inclut quelques boucliers spécifiques pour les ménages en situation les plus délicates. J'ai deux questions :

- doit-on/peut-on vraiment tenir la cible de 2% d'inflation ? Si les termes de l'échange chutent fortement, une inflation de 2% ne serait compatible qu'avec une baisse des salaires nominaux !?

- si on quitte la macroéconomie (déflateur du PIB et productivité du travail) pour aller au niveau des secteurs ou des entreprises, trouve-t-on autre chose que la stabilité de la partition de la VA ?

Merci encore et à bientôt !